虫歯の原因 | 八王子市大塚の歯医者 入れ歯・インプラント・矯正 あきいけ歯科

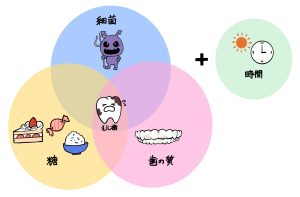

虫歯の原因

2023年1月20日

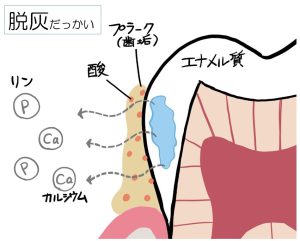

虫歯は、口の中に存在するむし歯の原因菌(ミュータンスレンサ球菌)が作る酸が歯のカルシウムを溶かし、やがて穴があいてしまう病気です。

虫歯の主な原因菌であるミュータンスレンサ球菌は、約1μm(1/1000mm)の球状の菌です。

糖をエサにしてネバネバした水に溶けにくい「不溶性グルカン」という物質をつくり、歯の表面に付着します。

この不溶性グルカンは粘着性が強いので、多くの細菌がくっつき合い大きな塊に成長していきます。

これがプラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊です。

また、ミュータンスレンサ球菌は、糖を分解(代謝)して「酸」を作ります。

この酸によって、歯の表面のエナメル質の内部から歯の成分であるカルシウムやリンを溶かしスカスカにしてしまいます。(これを「脱灰(だっかい)」といいます)

そのため、口の中にミュータンス菌などの虫歯菌が多い場合虫歯になりやすくなり、歯磨きが不十分であったりして口の中の清掃状態が悪い場合には、むし歯や歯周病がより進行しやすくなります。

また、銀歯など被せ物の適合が悪かったり、歯の隙間が緩かったり歯並びが悪いと食べかすなどが詰まりやすくなります。

また1日の中で、つまみ食いなどの間食、糖を含む飲食の回数が多く、口の中の清掃状態が不良な時間帯が長ければ長いほど、虫歯になりやすくなります。

虫歯のなりやすさにはそれぞれの唾液の緩衝能力(酸性に傾いた状態を、中和する能力)、唾液の分泌する量なども影響します。

糖

食べ物に含まれている糖は、ミュータンスレンサ球菌が酸を作る材料になります。

間食が多い人や、キャンディーやドリンクなど甘いものを頻繁に摂る習慣のある人は、歯の表面が酸にさらされる時間が長いため、むし歯になりやすくなります。

【糖とお口中の関係へ】

歯の質

歯が作られる時の環境の違いなどで個人差がありますが、エナメル質や象牙質の状況(=歯の質)によって、虫歯になりやすい人もいます。

特に乳歯や永久歯が生えたばかりの子どもは注意が必要です。

丈夫な歯を育てるためには、歯の土台を作る良質なタンパク質、歯の再石灰化のために必要なカルシウムやリン、また、これらがうまく働くためのビタミン(A、C、D)などの栄養素が必要です。

虫歯になってしまうと、治癒することは極めて困難ですので、虫歯にならないことが大切です。

歯磨きなどのセルフメンテナンスに加え、バランスの良い食事と生活習慣を心がけましょう。